開元天宝年間といえば、玄宗の寵愛を受けた楊貴妃(ようきひ、719―756)もペルシア・ブームの虜になりました。『旧唐書』や唐詩などには、楊貴妃と3人の美しい姉、そして貴婦人たちが胡食を食べ、胡曲を好み、胡服・胡帽を身に着けて男性のようにさっそうと馬にまたがる様子が記されています。(写真参照)

では、唐の食生活を変えた胡食とはどんな食べ物だったのでしょう。胡瓜(キュウリ)、胡豆(ソラマメ)など胡の字のつく食材はイラン方面から伝わったといわれていますが、唐代に貴族たちの間で大流行した胡食の主なものは、胡餅など小麦粉を加工した食物でした。古くはアワ、キビ、稲を粒食していた中国で、小麦を大量に粉食するようになるのは唐になってからです。楊貴妃の大好物は新鮮なライチであったという記録がありますが、現在の肉まんや餃子のような小麦粉の皮で包んだ食品もおなかいっぱい食べていたかもしれません。彼女の時代は、ふくよか美人が理想とされていましたから…。

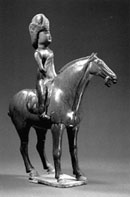

三彩陶騎馬女俑(さんさいとうきばじょよう)

三彩陶騎馬女俑(さんさいとうきばじょよう)

唐時代(618~907年)

「山」字型の胡帽をかぶった女性。着用するのは胡服ではないが、さっそうとまたがる姿は伝統の横坐りではなく、当時のはやり。

『中国文物精華大辞典・陶瓷巻』

(上海辞書出版社・商務印書館(香港)1995年)